リードシクティスの生態(分布・餌・寿命・繁殖など)について、生物学の博物館学芸員である筆者がフリー画像写真をまじえながら解説します。

リードシクティスとはどんな生き物?

リードシクティス (学名:Leedsichthys) は、中生代の後期ジュラ紀(約1億6,500万 - 1億5,200万年前)に存在した魚の一種で、確認された中では史上最大の魚類である。

引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/リードシクティス

リードシクティスの分布

リードシクティスの化石はイングランドおよびドイツ北部、さらにチリのオックスフォーディアン、フランスで発見されています。このことから、かつては世界中の海に広く生息してたと考えられています。

これまでにリードシクティスの化石は70体以上が発掘されていますが、いずれも身体の一部だけです。これは、古い形質の魚類の骨格の大半が軟骨でできており、化石化しにくいのが原因です。

※リードシクティスは初期の硬骨魚類ですが、骨格が完全に硬骨化していない(軟骨状)部分が少なからずありました。

リードシクティスの大きさ

不完全ながら発掘された化石から推測し、リードシクティス(図中・赤)の全長は最大推定値で21mもあり、これは現生で最大の動物であるシロナガスクジラをも凌駕するサイズです。

また、最小推定値でも全長14mと、魚類としては史上最大の種類となります。

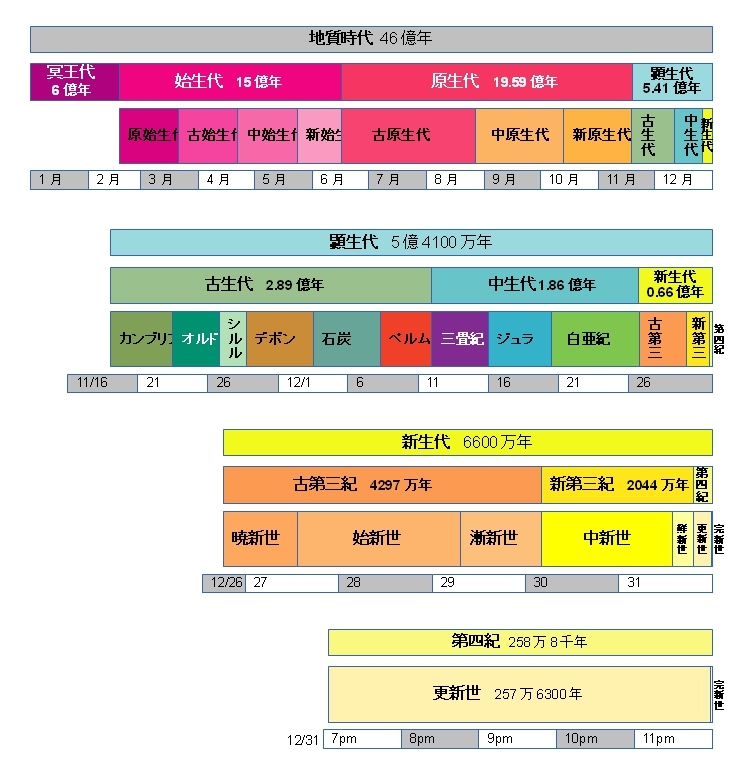

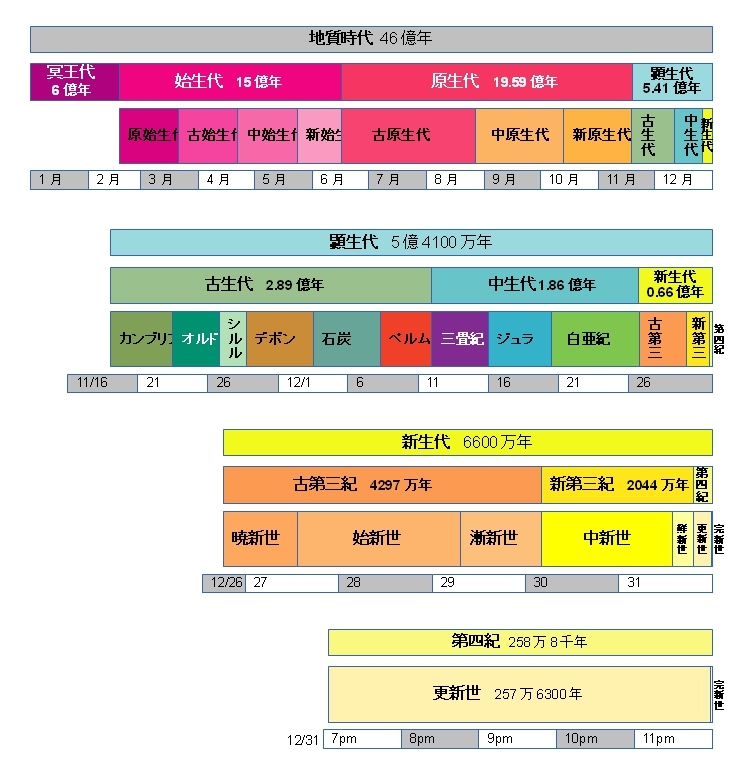

リードシクティスはリードシクティスは中生代の中~後期ジュラ紀(およそ1億5000万年前)に繁栄していました。その後のジュラ紀には恐竜を含めて多くの生物が大絶滅した地質学上の境界線がありますが、リードシクティスはそれを待たずに姿を消しました。

リードシクティスの生息年代

リードシクティスはリードシクティスは中生代の中~後期ジュラ紀(およそ1億5000万年前)に繁栄していました。その後のジュラ紀には恐竜を含めて多くの生物が大絶滅した地質学上の境界線がありますが、リードシクティスはそれを待たずに姿を消しました。

リードシクティスの生態的特徴

魚竜よりも巨大な体躯を持ち、当時の海で最大の生物でした。

現生の超大型海生生物、ナガスクジラ類やジンベイザメがそうであるように、リードシクティスもプランクトン食(濾過食)だったと考えられています。

このため歯を持たず、超巨大な体躯にもかかわらず、肉食動物に対する対抗手段は持っていなかったと推測されており、実際にリードシクティスの化石から大型爬虫類(おそらくワニ類)の歯が見つかっています。

リードシクティスの分類

リードシクティスは硬骨魚のなかでも条鰭綱のいう魚類グループに属しています。条鰭綱は硬骨魚のなかでもっとも優位なグループで、現生の魚類のほとんどがこのグループに属しています。

リードシクティスは、この魚類の主流である条鰭綱のなかでも古く、また、巨大化に特化した魚類であったと言えます。

次の項目では、リードシクティスが属していた条鰭綱パキコルムス目パキコルムス科の他の魚類をご紹介します。

ヒプスコルムス|Hypsocormus tenuirostris

ヒプスコルムスは中生代後期のジュラ紀にヨーロッパに分布していました。全長約1mの捕食魚で、現生で言えばサバに似た性質を持っていました。

オルソコルムス|Orthocormus cornutus

オルソコルムスはドイツのジュラ紀中期の地層から発見されました。全長2mの捕食魚であったと考えられています。

プロトスフィラエナ|Protosphyraena perniciosa

プロトスフィラエナは白亜紀後期に出現した全長3mほどのパキコルムス科魚類で、現生のメカジキのような形態と生態を持っていました。もちろん、メカジキとは分類上の類縁関係はないため、見た目の酷似は収斂進化によるものです。

アセノコルムス|Asthenocormus titanius

アセノコルムスはドイツで発見された全長2mほどのパキコルムス科魚類です。

ボネリキシス|Bonnerichthys gladius

ボネリキシスは中生代最後の白亜紀後期に出現した、リードシクティスに匹敵する巨体を持った魚類です。分類上、リードシクティスに最も近い属なので、その生態は近いものがあったと考えられますが、詳細はいまだ判明していません。

古代生物の種類図鑑

【古代生物種類図鑑】絶滅最強生物たちの画像・動画紹介|古生代・中生代・新生代の一覧

動植物の種類図鑑の一覧ページ

プランクトンから巨大生物・古代生物から現生種まで様々な動植物の種類図鑑はこちら