神秘的な深海魚の代表格とも言えるのがリュウグウノツカイですが、その生態(餌・寿命・自切など)について生物学博物館学芸員の筆者が画像やイラストをまじえながら解説します。あわせて、本種に近い仲間の種類をご紹介します。

リュウグウノツカイとはどんな魚?

リュウグウノツカイはアカマンボウ目リュウグウノツカイ科に属する大型の深海魚で、目撃されること自体が珍しく、世界各国でさまざまな伝説が語られています。

英名:Oarfish

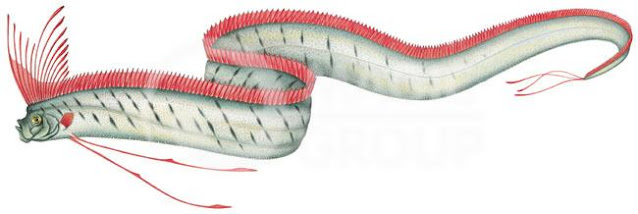

リュウグウノツカイ(竜宮の使い、学名:Regalecus glesne)はアカマンボウ目リュウグウノツカイ科に属する魚類の一種。リュウグウノツカイ属における唯一の種。特徴的な外見の大型深海魚。発見されることがほとんどなく、目撃されるだけで話題になる場合が多い。

世界最長の硬骨魚類でもある

リュウグウノツカイは記録に残っている最大のもので全長11mにもなり、現生の硬骨魚類(サメの仲間を除いた魚類)のなかでは最長の種類です。

世界中の深海に分布している

リュウグウノツカイは三大海洋、つまり太平洋・大西洋・インド洋のいずれにも分布しており、沿岸から離れた外洋の深海の中層を回遊している「遊泳性の深海魚」です。

静止しているときは頭を上にして直立していること、移動する時は体を前傾させた姿勢で背びれを波打たせて泳ぐことなどが知られていますが、深海魚ゆえに情報・映像が少なく詳しいことはわかっていません。

リュウグウノツカイの実際の映像

こちらの動画には、非常に貴重な生きたリュウグウノツカイが泳ぐ姿が収められています。

その神秘的な姿を、ぜひご鑑賞ください。

餌はプランクトンやオキアミ

打ち上げられた個体(漂着個体)の胃の解剖結果から、リュウグウノツカイはプランクトン食であることが判明しています。

具体的には、深海を漂う動物性プランクトンやオキアミが餌になります。

リュウグウノツカイの産卵

リュウグウノツカイの卵は浮遊性で、海洋を漂いながら孵化し、孵化仔魚は小型プランクトンを摂食しながら稚魚へと成長し、稚魚は大きくなるにつれて徐々に深度100~200mの深海中層に移動していくと考えられています。

なお、2018年に沖縄沖で成熟した雌雄が同時に2個体捕獲され、人工授精により20匹の仔魚が孵化しました。

世界初となるこの快挙・研究によりリュウグウノツカイの卵・仔魚に関する知見は大きく前進しました。

リュウグウノツカイの自切

リュウグウノツカイは自らの尾部を、まるでトカゲのように自切できることが知られています。この自切には以下の2つのケースがあります。

①外敵に襲われた時

②食料不足時にエネルギー消費を抑えるため

それでは、次の項目ではリュウグウノツカイが属するアカマンボウ目の代表的な魚をご紹介していきます。

リュウグウノツカイの仲間・種類図鑑

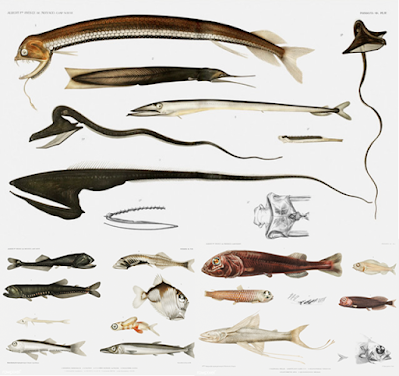

クサアジ科クサアジ

クサアジはセイルフィンムーンフィッシュとも呼ばれ、大きな帆のような背びれと腹びれが特徴です。インド洋と大西洋の比較的浅い(100m以浅)に生息する底生魚です。

アカマンボウ科アカマンボウ

アカマンボウは世界的に分布している外洋性の回遊魚で、主に温帯~熱帯海域で見ることができます。

あまり報告例が多くない種類のため、その生態はいまだ解明されていない部分が多いのですが、食性は肉食性で、クラゲ・イカ・オキアミ・魚などを捕食していることは判明しています。

ステューレポルス科ステューレポルス

ステューレポルスは全長30cmほどの小型魚で、深海の中層を縦になり(立ち泳ぎの状態)生活しています。

口は伸縮性に富み、餌となるプランクトン・浮遊性小型甲殻類を一気に飲み込みます。

アカナマダ科アカナマダ

アカナマダは太平洋と大西洋の熱帯~亜熱帯海域の200~1000mの深海中層に生息しています。捕獲例が少ないため、詳しい生態は解明されていませんが、胃からはカタクチイワシやイカが見つかっています。

また、排泄肛から黒い墨を噴出することが知られていますが、真っ暗な深海で墨を出す意味はいまだ判明していません。

アカナマダ科テングノタチ

テングノタチは世界的にも捕獲例の少ない魚で、これまでに南アフリカもカルクベイ沖・日本海・フロリダ南西部・メキシコ沖・ハワイ・インドで確認されています。

このことから、世界の温帯~熱帯にかけて広く分布していると推測されていますが、詳しい生態は判明していません。

アカナマダと同様に黒い墨を噴出する機能を持っています。

フリソデウオ科フリソデウオ

フリソデウオは太平洋と大西洋の熱帯海域の深海魚ですが、その生態の多くはなぞに包まれています。

深海の中層で立ち泳ぎをしながらプランクトンを捕食して生活していると推測されています。

フリソデウオ科テンガイハタ

テンガイハタは太平洋とインド洋の熱帯~温帯海域の深海中層に生息していますが、その詳しい生態は判明していません。

中層で立ち泳ぎをしながらプランクトンや小型甲殻類を捕食していると考えられています。

フリソデウオ科サケガシラ

サケガシラは北海道~沖縄県の太平洋および日本海全域に分布していますが、捕獲例が極めて少なく、その生態はほとんど解明していません。

プランクトン食であると考えられてきましたが、直近の捕獲個体の胃からはイカのくちばしが多数見つかっています。

深海魚の種類図鑑

【深海魚一覧・種類図鑑】有名種から巨大・怖い・かわいい・不思議なものまで博物館学芸員が解説