ししおどしの作り方と実際の動画、販売されている部品・キット・ミニチュアをご紹介します。あわせて、ししおどしの歴史や名所についても解説します。

博物館学芸員をする筆者が、展示用に実際にししおどしを製作・設置した経験から執筆した、ししおどしの全てがわかる内容となっています。

ししおどしの動画と効果音

実際に筆者が製作したししおどし

こちらが、実際に筆者が博物館の展示として製作したししおどしの動画です。心に染み入るような、竹の澄んだ音色とともにお楽しみください。まさに、和の自然の効果音ですね。

そして、こちらも自作のししおどしですが、中古デッキブラシの柄で作ったミニチュアししおどしになります。可愛い音色をお楽しみください。

ししおどしの歴史

詩仙堂が発祥の地とされている

ししおどし発祥の地とされる詩仙堂は、京都市左京区に所在しており、江戸時代初期の文人として知られる石川丈山の山荘の跡地で、国の史跡にも指定されています。なお、現在は曹洞宗の寺院となっており、別名・丈山寺と呼ばれています。

詩仙堂はその庭園の美しさでも有名で、これは庭園造りの名人でもあった石川丈山自身が設計したものです。その庭は四季折々に美しいのですが、なかでも春のサツキと秋の紅葉が人気で、例年シーズンには数多くの観光客で賑わっています。

この庭園の見どころは、添水(そうず)と呼ばれる竹の仕掛け=ししおどしのルーツです。本来はその音響で鳥獣の侵入を防ぐのが目的でしたが、その動きや音色が風流だとされ、ししおどしとして全国に広がりました。

ししおどしの構造と仕組み

天秤ややじろべえの構造・仕組みと同様

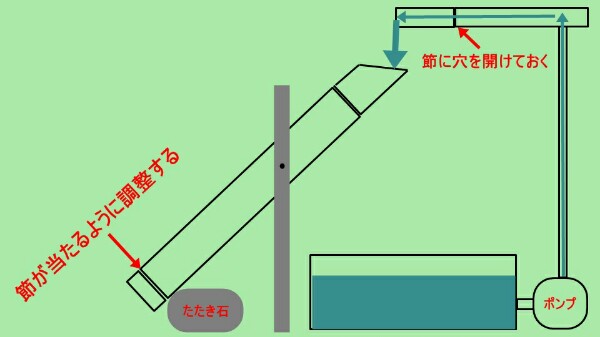

こちらが、家庭の庭などに設置する具体的なししおどしの構造を図面にしたものです。

ししおどしの中心には軸が通っており、重い側に傾きます。先端に水が入っていない状態では後部のほうが重いので、後部側に傾いています。

ところが、先端部に水がたまると重さは逆転し、先端部が下に傾きます。下に傾いています先端部からは、水が排水されるため再び後部が重くなり、ししおどし本体は勢いよく後ろに傾きます。

この時に、後部の節が打ち石に当たり、竹の筒内で打撃音が共鳴し、あの風流で透き通った効果音が鳴り響くのです。

ししおどしの作り方

節を二つ残して竹を切り中心点に穴を開ける

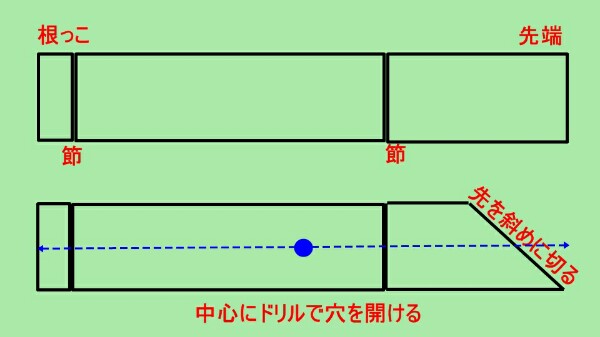

こちらは、ししおどしの本体部分の基本的な作り方を図面にしたものです。

ポイントがいくつかあり、それは以下の通りです。

①節を二つ残して竹を切り取る

②根に近い方を後部に、先に近い方を前部にする

③中心点に穴を開ける

④先端を斜めに切り前部を軽くする

軸の取り付け方

今回製作したししおどしは、支柱にビスを軸として使って取り付けました。ししおどし本体が左右にずれないように、ビスに切断したビニールチューブをはめて調整しています。

細い竹で給水管を作る

給水はホースむき出しでも機能的には問題ありませんが、やはり風情を楽しむグッズですから、給水管の質感にもこだわり、細い竹を加工しました。

なお、給水口はししおどしの先端に接触しないように設置します。

今回は、給水管となる細い竹の側面に穴を開け、そこに給水用のビニールチューブを差し込みました。なお、茶色のチューブはカバーで、中に水槽用品のエアーチューブを通し、給水チューブとして流用しています。

販売されているししおどしの部品

竹・チューブ・ホース・水中ポンプ

山などで竹を採取するのは法令違反となりますので、材料の竹は竹材店から購入しましょう。清々しい新鮮さを楽しみたい場合は、青竹がおすすめです。

澄んだ硬質な音色にこだわりたい場合は、専門店が乾燥させた白竹がよいでしょう。

水を流すための水中ポンプは、それほど流量を必要としないため、屋外に設置する本格的ししおどしの場合でも、こちらのようなコンパクトタイプで十分です。

また、室内の水槽やテラリウムにミニチュアサイズのししおどしを設置する場合は、こちらのような底面ろ過つきミニポンプが最適です。

なお、給水用のホース(本格的ししおどし)やエアーチューブ(ミニチュアししおどし)はホームセンターなどで入手するのが手軽です。

ししおどしの完成品キット

本格的ししおどしの完成販売品

ししおどしは楽しみたいけれど、自作する自信がないという方は、こちらのような完成販売品がおすすめです。

ミニチュアししおどしの販売セット

室内の水槽やテラリウムに設置するタイプのミニチュアししおどしも、様々なものが販売されています。

ししおどしの名所

詩仙堂のご紹介

冒頭のししおどしの歴史でもご紹介した、ししおどし発祥の地で名所の詩仙堂のししおどしの動画がこちらになります。ぜひ一度は訪れたいですね。

◆詩仙堂観光情報

○拝観休止日:5月23日

○開門時間:午前9時~午後5時

○拝観料:大人500円/高校生400円/小中学生200円

○電話:075-781-295

○FAX:075-721-9450

○住所:〒606-8154 京都市左京区一乗寺門口町27番地

○アクセス:出町柳駅よりバス「一乗寺下り松町」下車

おすすめの関連記事

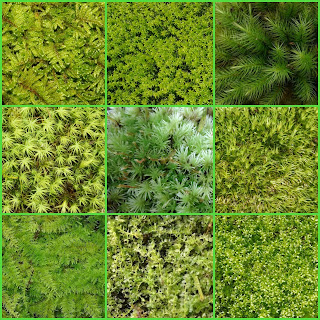

苔テラリウム&ボトルの育て方

侘び寂び(わびさび)の世界観と言えば、なんと言っても苔の世界です。下記の記事では自宅で簡単にチャレンジできる苔テラリウムの作り方をご紹介しています。

コケの種類図鑑

アクアテラリウムで和の生き物を育てる

ししおどしに代表される「和の世界」を自宅のリビングで再現できるのが、和風アクアテラリウムです。

アクアテラリウムの作り方と飼育生物一覧|博物館学芸員が必要な器材を解説

日本産淡水魚・飼育種類図鑑

日本産淡水魚の家庭飼育向きの種類を厳選し解説しているのが下記の記事です。魚類飼育歴20年以上の博物館学芸員が執筆したものです。

日本の淡水魚・飼育種類図鑑|それぞれの特徴と家庭水槽での飼い方(水槽のセット方法)